前段时间,英伟达重磅宣布,计划将数据中心基础设施全面切换至800V高压直流(HVDC)架构,并已携手英诺赛科、英飞凌、纳微等众多氮化镓领域头部供应商展开深度合作。该消息在氮化镓行业掀起了一股热烈探讨的浪潮。

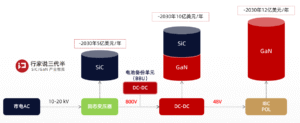

据头部厂商测算,氮化镓器件在800V HVDC数据中心架构升级的浪潮中,将拥有广阔的发展空间和巨大的市场潜力。预计2030年市场机会最高可达22亿美元/年(约合人民币160亿/年)。除了低压侧DC-DC电源对氮化镓具有较强确定性需求外,高压直流DC-DC电源(PSU)的氮化镓器件需求规模也同样很客观。

那么为何英伟达“另辟蹊径”全力押注800V架构?氮化镓在800V架构中究竟具备哪些优势?同时又面临哪些技术挑战?以下将逐一分析。

英伟达押注800V HVDCPSU电源面临巨大挑战

5月20日,英伟达对外宣布,从2027年开始,他们将率先向800V HVDC数据中心电力基础设施过渡。

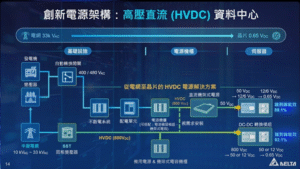

他们认为,相较于现有主流数据中心架构,800V HVDC架构的好处包括高效率、低占地面积以及更低的成本(总拥有成本、维护成本、散热费用、电费、用铜成本等)。

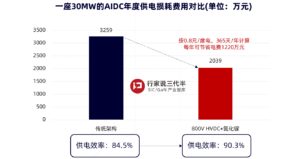

综合台达电源和浪潮信息-元脑服务器的数据,传统AC架构的端到端电源转换效率仅为84.5%-87.6%,而800V架构最高可达90.3%-92%,能源效率提升4%以上。

电费方面,据浪潮信息-元脑服务器测算,转向HVDC架构,数据中心的供电损耗可从15.5%降至9.7%,从而大幅降低运营电费,以一座30MW的智算中心为例,预计每年可节省电费超1220万元。

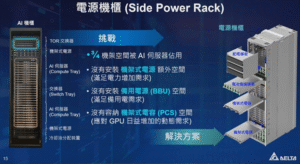

尽管800V高压直流架构具有显著的优势,但是由于整个产业尚不成熟,该架构的落地还面临众多挑战,其中一个挑战是电源机柜的空间严重不足。

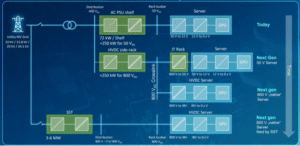

据台达电子分析,在高算力数据中心中,AI服务器的体积越来越大,将占据75%的机柜空间,留给PSU电源架、备用电源(BBU)和机架电容(PCS)等设备的空间严重不足,为此需要采用“边柜(Sidecar或Side Rack)”方案,将PSU、BBU等设备移出到单独的机柜中。

但是从英伟达和台达的技术发展路线图来看,“边柜”方案可能是过渡性方案。因为英伟达公布的800V架构是在2027年实施,并将回到集中式电源机柜方案,即通过模块化固态变压器(SST)机柜和HVDC服务器电源,将800V直流电压在机架级降至50V直流母线电压。

数据中心供电系统技术路线图,来源:台达电子

800V系统回归到集中式电源机柜,将对PSU电源(DC-DC)的功率密度提出非常高的挑战。

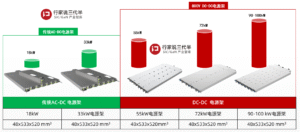

据“行家说三代半”了解,转向800V架构后,台达的DC-DC电源架功率将达到100kW,而台达的传统AC-DC电源架功率通常为18-33kW,但是电源架的尺寸保持不变,都是19英寸&10U(48mm×533mm×520mm)。

这意味着800V架构的电源架需要在同样的尺寸内多塞入67-82kW功率的电源,其功率密度增幅最高可达450%,其中的挑战是非常大的。

台达AC-DC和DC-DC电源架技术路线图,来源:台达电子、行家说三代半

GaN攻克800V HVDC难题高频化挑战亟待破解

不过,据“行家说三代半”了解,现阶段,已有厂商在高压DC-DC电源架方面实现功率密度的突围。

今年5月,台达电子发布了90kW DC-DC电源架,其转换效率达到98.5%,功率密度高达2500W/inch3。据了解,这款产品充分利用了氮化镓和碳化硅晶体管的高开关频率和效率优势。

据了解,高效DC-DC变换器通常采用LLC谐振变换器,而提高晶体管的开关频率(fsw),可以大幅缩小电感、电容和变压器等被动元件的尺寸,因此可以设计出非常高功率密度且高效的转换器。

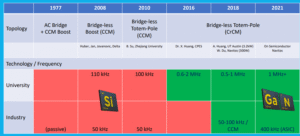

众多研究报告显示,在一些电路拓扑中,硅MOSFET的开关频率通常被限制在110kHz以下,而采用氮化镓器件时,LLC电路的开关频率可提升至1MHz甚至更高,这为缩小DC-DC变换器尺寸、提升功率密度创造了条件。

硅与氮化镓器件开关频率对比,来源:纳微2021年报告

但截至目前,氮化镓/碳化硅的高频化优势无法得到充分的发挥,而是在降频使用。这一方面是受到电感、电容、控制芯片和隔离芯片技术等环路各个器件的影响。电感、电容、控制芯片并非无法匹配氮化镓的高频操作,主要是受设计思路局限。传统思路认为高频操作的损耗大,EMI难处理,而且传统隔离芯片(光耦、容耦和磁耦三类)难以满足超高频的需求。

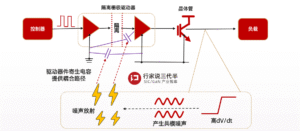

另一方面是由于氮化镓/碳化硅在开关瞬态过程中的dv/dt达到传统硅MOSFET和IGBT的2倍以上,di/dt更是达到5倍以上。而氮化镓/碳化硅较高的dv/dt会导致产生共模电感,对外辐射噪声,从而导致晶体管发生串扰,并在栅极生成振荡的电压尖峰,引起器件误开通等问题。

但从最新的技术发展成果来看,这些工程问题都可以解决,而这需要更具创新的高频设计思路,包括电感、电容、控制芯片改进以及革新隔离芯片技术。

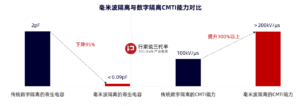

值得关注的是,共模瞬变抗扰度 (CMTI) 是隔离芯片/栅极驱动器在更高开关频率下工作时需要考虑的重要参数,而传统隔离芯片/栅极驱动器的共模瞬变抗扰度 (CMTI)较低,是阻碍氮化镓/碳化硅发挥高频优势的其中一环。

根据意法半导体2020年论文显示,传统隔离器的CMTI的典型值范围为50-100kV/µs。然而,由于GaN HEMT和SiC MOSFET的开关频率更高,因此CMTI要求大于200kV/µs。

据了解,提升隔离芯片CMTI参数的其中一个关键在于最小化芯片的寄生电容。这是由于氮化镓/碳化硅较高dV/dt产生的共模噪声,会通过隔离电路的寄生电容形成耦合路径,从而绕过设计好的隔离屏障,直接将噪声注入到敏感的驱动电路中,从而引发器件可靠性问题。

传统的磁耦和容耦等隔离技术因内部结构限制,往往具有较高的寄生电容(如在1MHz工况下典型值约为2pF),不仅更易引入共模噪声,其CMTI性能主要在100–150kV/µs水平,难以满足氮化镓/碳化硅高频应用的严苛需求。

据了解,最近德氪微已经开发出新一代毫米波无线隔离芯片技术,在频率高达1MHz的情况下,德氪微的毫米波隔离芯片隔离两侧的寄生电容小于0.09pF,相较于传统数字隔离芯片的2pF大约降低了95%以上,可实现远超于200kV/µs的CMTI能力,比传统隔离芯片提升了一倍以上。

根据纳微半导体的报告,传统硅基MOSFET方案中,数据中心PSU电源的LLC谐振变换器开关频率通常低于150kHz。而采用氮化镓器件后,其开关频率可提升至300kHz。测试数据显示,相比硅基150kHz的LLC方案,更高频的氮化镓设计能够使主变压器体积缩小约14%,电容器用量减少约40%。

采用硅或氮化镓的LLC转换器对比,来源:纳微半导体

值得注意的是,300kHz并非氮化镓器件的极限,目前已有厂商将工作频率推升至1MHz。随着频率进一步提升,LLC变换器的变压器与无源器件的尺寸仍有较大缩减空间,从而带来更高的功率密度与更优的系统成本。

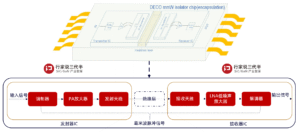

与此同时,德氪微最新推出的毫米波无线隔离技术,凭借其超高隔离电压、超高传输速率等特性,能够支持氮化镓器件在1–2MHz甚至更高频率下稳定运行,充分释放其高频潜力,不仅可显著减小系统体积、降低整体成本,还有助于系统效率的持续提升。

除此之外,德氪微创造性的将超短距离毫米波芯片应用于隔离通信领域,巧妙地利用毫米波片上天线结合绝缘介质进行芯片封装内的耦合通信,天然实现万伏级耐压,具备5GHz切换频率、最低可至20ps级延迟与6.25Gbps传输速率等核心优势,打破了“高频率、高耐压、低延时三者难以兼得”的结构性矛盾,不依赖于半导体制程和工艺,封装更简洁,系统成本更具竞争力。

综上所述,800V HVDC 数据中心的到来,既是氮化镓迎来的全新历史机遇,也是对整个电力电子产业链的一次严苛考验。市场潜力巨大,但要真正兑现氮化镓的高频化价值,还需要器件厂商、隔离芯片厂商、系统方案商通力合作,突破功率密度、EMI与可靠性等核心技术瓶颈。谁能率先解决这些问题,谁就有望在这场万亿级数据中心能源变革中占据先机。